Vorgestellt von Thomas Ax

Ein Gewinnstreben eines kommunalen Wohnungsunternehmens steht der Nichtgewerblichkeit der im Allgemeininteresse liegenden Aufgabe der sozialen Wohnraumversorgung nach § 99 Nr. 2 GWB und damit der Eröffnung des Vergaberechtswegs nicht stets entgegen. Dies gilt erst recht, wenn die Gewinnerzielung für den kommunalen Gesellschafter nur ein „nice to have“ ist und fehlende Gewinnaussichten den Fortbestand des Unternehmens nicht ernstlich in Zweifel ziehen würden. Denn dann besteht die objektive Gefahr, dass sich das unter kommunaler Kontrolle stehende Unternehmen bei der Vergabe von Aufträgen von anderen als rein wirtschaftlichen Überlegungen leiten lässt.

OLG Rostock, Beschluss vom 02.10.2019 – 17 Verg 3/19

Gründe

I.

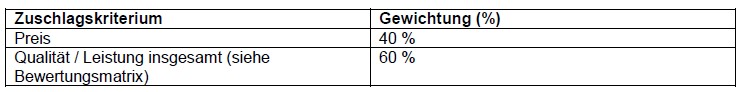

Die Antragsgegnerin, eine kommunale Wohnungsgesellschaft, schrieb im April 2018 die Vergabe von Planungsdienstleistungen für den Neubau eines generationsübergreifenden Gebäudekomplexes in N. im Wege eines nichtoffenen Planungswettbewerbs mit nachgelagertem Verhandlungsverfahren aus und machte die Ausschreibung im Supplement des Amtsblatts der EU bekannt. Die Bekanntmachung nahm pauschal auf die HOAI Bezug und sah bei den Zuschlagskriterien eine Gewichtung des Honorarparameters von 10 % vor.

Das Angebot der Antragstellerin erzielte im Planungswettbewerb den 1. Platz. Nach Verhandlungsgesprächen und Übergabe der Vergabeunterlagen, welche die Vorgabe zur Beachtung der HOAI-Mindestsätze enthielten, wurden die Antragstellerin und die Beigeladene als einzig verbliebene Bieter schriftlich aufgefordert, finale Angebote bis zum 22.03.2019, 12.00 Uhr, einzureichen. Das Angebot der Antragstellerin ging fristgemäß ein. Das Angebot der Beigeladenen ging verspätet ein, wurde jedoch von der Antragsgegnerin mit der Begründung zugelassen, die Beigeladene habe die Verspätung nicht zu vertreten.

Mit Schreiben vom 12.04.2019 teilte die Antragsgegnerin der Antragstellerin mit, dass der Beigeladenen der Zuschlag erteilt werden solle. Nachdem die Antragstellerin gegenüber der Antragsgegnerin erfolglos Vergaberechtsverstöße rügte, hat sie am 18.04.2019 einen Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern eingereicht.

Dort hat die Antragstellerin beantragt,

1. die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens gemäß §160 ff. GWB,

2. die Gewährung von Akteneinsicht in die Vergabeakten der Antragsgegnerin gemäß § 165 Abs. 1 GWB,

3. festzustellen, dass die Antragstellerin durch das Verhalten der Antragsgegnerin im Vergabeverfahren „Planungsleistungen und Neubau generationsübergreifender Gebäudekomplex N. mit anschließendem Verhandlungsverfahren“, Ausschreibungsnummer der Antragsgegnerin: 01/18_VST, in ihren Rechten aus §97 Abs. 6 GWB verletzt wird,

4. geeignete Maßnahmen zu treffen, um die von der Vergabekammer festgestellten Rechtsverletzungen zu beseitigen,

hilfsweise zu 4:

5. für den Fall der Erledigung des Nachprüfungsverfahrens durch Aufhebung oder durch sonstige Weise, festzustellen, dass eine Rechtsverletzung vorgelegen hat,

6. festzustellen, dass die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten für die Antragstellerin erforderlich gewesen ist,

7. festzustellen, dass die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten für die Antragsgegnerin nicht erforderlich gewesen ist,

8. der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens einschließlich der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen der Antragstellerin aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin hat beantragt:

1. Der Nachprüfungsantrag wird zurückgewiesen.

2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Nachprüfungsverfahrens einschließlich der zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der Antragsgegnerin.

Mit Beschluss vom 20.05.2019 hat die Vergabekammer den Nachprüfungsantrag verworfen und der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens einschließlich der zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendigen Auslagen der Antragsgegnerin auferlegt.

Zur Begründung führte die Vergabekammer aus, die Antragsgegnerin sei keine öffentliche Auftraggeberin im Sinne des § 99 Nr. 2 GWB. Mithin sei der Anwendungsbereich der §§ 97 ff. GWB und der Vergaberechtsweg zur Vergabekammer nicht eröffnet. Zwar sei die Antragsgegnerin ausweislich der Gesellschafterverträge eine GmbH, deren Aufsichtsrat mehrheitlich durch die Stadt N. besetzt werde und mithin unter ihrer vollständigen Kontrolle stehe. Ausweislich der Zielsetzung der Gesellschaftsverträge unterliege es auch keinen Zweifeln, dass die Antragsgegnerin als Wohnungsgesellschaft seit jeher im Allgemeininteresse liegende Aufgaben erfülle. Es fehle jedoch das Tatbestandsmerkmal der Nichtgewerblichkeit der Aufgabenerfüllung. Die Antragsgegnerin agiere gewerblich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Vergabekammer vom 20.05.2019 Bezug genommen.

Gegen den am 23.05.2019 zugestellten Beschluss hat die Antragstellerin mit einem am 06.06.2019 beim Gericht eingegangenen Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten sofortige Beschwerde einlegen lassen.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, der Nachprüfungsantrag sei zulässig, da die Antragsgegnerin öffentliche Auftraggeberin im Sinne von § 99 Nr. 2 GWB sei. Der Anwendungsbereich der §§ 97 ff. GWB sei damit eröffnet. Der Nachprüfungsantrag sei auch begründet. Die Antragsgegnerin hätte das verspätet eingegangene Angebot der Beigeladenen nach § 57 Abs. 1 Nr. 1 VgV ausschließen müssen. Die gleichwohl erfolgte Einbeziehung des Angebots verletze ihre Rechte aus § 97 Abs. 6 GWB.

Die Antragstellerin beantragt,

1. den Beschluss der Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern vom 20.05.2019, Az: 2 VK 2/19, aufzuheben,

2. die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, die Angebotswertung unter Ausschluss des Angebots der Bieterin “S.” zu wiederholen,

hilfsweise zu 2.:

3. die Vergabekammer zu verpflichten, unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Oberlandesgerichts in der Sache neu zu entscheiden,

4. der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens einschließlich der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen der Beschwerdeführerin aufzuerlegen,

5. die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten für die Beschwerdeführerin auch bereits im Verfahren vor der Vergabekammer für notwendig zu erklären.

Ergänzend hat sie beantragt,

6. Akteneinsicht gemäß § 165 Abs. 1 GWB in die Gerichtsakte der Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern 2 VK 2/19 sowie die Vergabeakten der Antragsgegnerin,

7. die aufschiebende Wirkung der sofortigen Beschwerde bis zu der Entscheidung über die sofortige Beschwerde gemäß § 173 Abs. 1 Satz 3 GWB zu verlängern.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

den Antrag der Antragstellerin auf Verlängerung der aufschiebenden Wirkung der sofortigen Beschwerde abzulehnen.

Sie hat unter weitgehender Wiederholung der Ausführungen der Vergabekammer deren Entscheidung verteidigt.

Die mit Beschluss vom 03.07.2019 Beigeladene hat beantragt,

Akteneinsicht gemäß § 165 Abs. 1 GWB in die Gerichtsakte der Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern 2 VK 2/19 zu gewähren und den Antrag auf Verlängerung der aufschiebenden Wirkung zurückzuweisen.

Mit Beschluss vom 12.07.2019 hat der Senat die aufschiebende Wirkung der sofortigen Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der Vergabekammer bis zur Entscheidung des Senats über die sofortige Beschwerde verlängert und die Anträge der Antragstellerin und der Beigeladenen auf Akteneinsicht zurückgewiesen.

Mit Schreiben vom 25.07.2019 teilte die Antragsgegnerin der Antragstellerin und der Beigeladenen mit, dass sie das Vergabeverfahren aufgehoben hat. Sie berief sich auf eine wesentliche Änderung der Grundlage des Vergabeverfahrens. Zur Begründung führte sie aus, der Europäische Gerichtshof habe mit Urteil vom 04.07.2019 – C-377/17 – entschieden, dass die verbindlichen Honorare der HOAI gegen Unionsrecht verstoßen. Wenn ihr bei Einleitung des Verfahrens bekannt gewesen wäre, dass die verbindlichen Honorare der HOAI wegen Verstoßes gegen Unionsrecht nicht anwendbar seien, hätte sie den Honorarparameter bei den Zuschlagskriterien mit deutlich mehr als 10 % angesetzt. Über die Frage, ob und, wenn ja, in welcher Form im J.-Ring 10-16 ein Gebäudekomplex geplant und gebaut werden soll, werde noch gesondert entschieden.

Mit Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 29.07.2019 rügte die Antragstellerin die Aufhebung als vergaberechtswidrig und forderte die Antragsgegnerin auf, das Vergabeverfahren fortzusetzen. Die Antragsgegnerin wies die Rüge der Antragstellerin unter Hinweis auf § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB schriftlich zurück. Das Schreiben ging der Antragstellerin am 31.07.2019 zu.

Mit einem am 09.08.2019 beim Gericht eingegangenen Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten beantragte die Antragstellerin die Aufhebung der Aufhebungsentscheidung, hilfsweise die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Aufhebungsentscheidung. Die Aufhebung des Vergabeverfahrens sei ermessensfehlerhaft und rechtswidrig. Die Aufhebungsgründe des § 63 VgV würden nicht vorliegen. Die Aufhebung sei offenkundig erfolgt, um eine Auftragserteilung an die Beigeladene zu ermöglichen. Das Preisrahmenrecht der HOAI sei auch nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu den Mindest- und Höchstsätzen der HOAI anwendbar. Die Gewichtung der Honorarparameter stehe in keinem kausalen Zusammenhang zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Der Antragsgegnerin habe es von Anfang an frei gestanden, die Honorarparameter höher zu gewichten. Da die Aufhebung eines Vergabeverfahrens stets die ultima ratio darstelle, könnte allenfalls ein Anlass bestehen, mit ihr als letzter verbleibender Bieterin in erneute Verhandlungen über das Honorar einzutreten. Der Fortbestand der Vergabeabsicht für das streitgegenständliche Projekt folge aus dem aktuellen Wirtschafts- und Investitionsplan der Antragsgegnerin, in dem das Projekt ausdrücklich als Investitionsvorhaben benannt sei, und werde durch die Begründung, die Honorarparameter bei den Zuschlagskriterien höher gewichten zu wollen, belegt.

Die Antragstellerin beantragt ergänzend,

die Aufhebung der durch die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 25.07.2019 mitgeteilten Aufhebung des streitgegenständlichen Vergabeverfahrens „Neubau generationsübergreifender Gebäudekomplex J.-Ring 10-16 in N.“ (Vergabe-Nr. der Antragsgegnerin 01/18_ VST, veröffentlicht im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften am 24.04.2018 unter der Nr. 2018/S079-177324),

hilfsweise hierzu,

die Feststellung der Rechtsverletzung der Antragstellerin in ihren Rechten aus § 97 Abs. 6 GWB durch die von der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 25.07.2019 mitgeteilte Aufhebung des Vergabeverfahrens, da die Aufhebungsentscheidung der Antragsgegnerin für das Vergabeverfahren „Neubau generationsübergreifender Gebäudekomplex J.-Ring 10-16 in N.“ nicht von einem Aufhebungsgrund des § 63 VgV gedeckt ist.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die sofortige Beschwerde der Antragstellerin zu verwerfen, hilfsweise zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, die Anträge auf Aufhebung der Aufhebungsentscheidung und Feststellung der Rechtswidrigkeit der Aufhebungsentscheidung seien unzulässig, weil sie als völlig neues Begehren in der Beschwerdeinstanz nicht erstmals gestellt werden können. Die Antragstellerin sei gehalten gewesen, diesbezüglich einen Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer zu stellen. Dies sei innerhalb der Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB nicht erfolgt.

Die mit der ursprünglichen Beschwerdeschrift gestellten Anträge seien unzulässig, nachdem das Vergabeverfahren wirksam aufgehoben worden sei. Ein Bieter habe nach § 63 Abs. 1 Satz 2 VgV keinen Anspruch darauf, dass der Auftraggeber den zunächst ausgeschriebenen Auftrag erteile und demgemäß das Vergabeverfahren mit der Erteilung eines Zuschlags abschließe. Ein Anspruch auf Weiterführung eines aufgehobenen Vergabeverfahrens bestehe nur dann, wenn die Aufhebung in rechtlich zu missbilligender Weise dazu eingesetzt werde, den Auftrag außerhalb des eingeleiteten Vergabeverfahrens an einen bestimmten Bieter zu vergeben. Dafür sei hier objektiv nichts ersichtlich. Die Aufhebung des Vergabeverfahrens sei rechtmäßig erfolgt. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs habe die Grundlagen des Vergabeverfahrens wesentlich geändert, da die verbindlichen Honorare der HOAI infolge der Entscheidung nicht weiter anwendbar seien. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie habe mitgeteilt, dass die öffentlichen Stellen in Deutschland aufgrund des Anwendungsvorrangs des Europarechts verpflichtet seien, ab sofort die für europarechtswidrig erklärten Regelungen der HOAI nicht mehr anzuwenden. Hieran habe sie sich gehalten und das Vergabeverfahren aufgehoben. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hätte durch eine Änderung der Zuschlagskriterien nicht umgesetzt werden können. Der Regelungszweck der HOAI bestehe in der Verhinderung eines Preiswettbewerbs. Um den infolge der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs gebotenen Preiswettbewerb zu eröffnen, habe nur der Weg der Aufhebung des Vergabeverfahrens zur Verfügung gestanden. Die Aufhebung sei erfolgt, damit sie nicht mit Wirkung für die Zukunft an die Mindestsätze der HOAI gebunden bleibe. Ein Zuschlag auf das Angebot der Beigeladenen oder der Antragstellerin hätte die dort zugrunde gelegten HOAI-Honorare im Wege einer vertraglichen Vergütungsabrede zum Vertragsinhalt gemacht. Das wäre unwirtschaftlich. Die Erwägung der Antragstellerin, mit ihr über eine Herabsetzung der angebotenen Honorare zu verhandeln, sei unwirtschaftlich. Derartige Verhandlungen würden gegen das Transparenzgebot und den Wettbewerbsgrundsatz verstoßen.

Im Übrigen sei die Beschwerde unzulässig, weil sie kein öffentlicher Auftraggeber sei. Insoweit wiederholt und vertieft sie ihr bisheriges Vorbringen.

II.

Die sofortige Beschwerde der Antragstellerin ist nur hinsichtlich des Hilfsantrags begründet.

1. Hinsichtlich der Anträge aus der Beschwerdeschrift bleibt das Rechtsmittel bereits deshalb ohne Erfolg, weil der Nachprüfungsantrag jedenfalls jetzt unzulässig ist. Es fehlt am Rechtschutzinteresse, weil die Antragsgegnerin das Vergabeverfahren zwischenzeitlich wirksam aufgehoben hat und das mit den Anträgen erstrebte Rechtsschutzziel deshalb nicht mehr erreicht werden kann. Dabei kann an dieser Stelle offenbleiben, ob die Aufhebung rechtmäßig war, also ein Aufhebungsgrund nach § 63 Abs. 1 Satz 1 VgV vorlag. Denn selbst als freie Aufhebung nach § 63 Abs. 1 Satz 2 VgV wäre sie wirksam. Die Voraussetzungen, unter denen die erfolgte Aufhebung – wie mit Schriftsatz vom 09.08.2019 beantragt – ausnahmsweise im Nachprüfungsverfahren aufzuheben ist, liegen nicht vor.

a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der sich der Senat anschließt, müssen Bieter die Aufhebung des Vergabeverfahrens nicht nur dann hinnehmen, wenn sie von einem der in § 63 1 S. 1 VgV aufgeführten Gründe gedeckt und deshalb von vornherein rechtmäßig ist. Vielmehr bleibt es der Vergabestelle grundsätzlich unbenommen, von einem Beschaffungsvorhaben auch dann Abstand zu nehmen, wenn dafür kein gesetzlicher Aufhebungsgrund vorliegt. Dies folgt daraus, dass die Bieter zwar einen Anspruch darauf haben, dass der Auftraggeber die Bestimmungen über das Vergabeverfahren einhält (§ 97 Abs. 7 GWB), aber nicht darauf, dass er den Auftrag auch erteilt und demgemäß die Vergabestelle das Vergabeverfahren mit der Erteilung des Zuschlags abschließt (§ 63 Abs. 1 S. 2 VgV; siehe auch BGH, Beschluss vom 20.03.2014 – X ZB 18/13, juris Rn. 20). In diesen Fällen kommen in der Regel allenfalls Sekundäransprüche auf das negative, im Ausnahmefall auch das positive Interesse in Betracht. Bei fortbestehendem Beschaffungswillen ist die Aufhebung allerdings an den Grundprinzipien des Vergaberechts (Wettbewerb, Transparenz und Gleichbehandlung, keine Diskriminierung ausländischer Unternehmen) zu messen. Einen Anspruch auf Fortsetzung des Vergabeverfahrens (sog. Aufhebung der Aufhebung) hat ein Bieter nur ausnahmsweise dann, wenn der öffentliche Auftraggeber die Möglichkeit, ein Vergabeverfahren aufzuheben, in rechtlich zu missbilligender Weise dazu einsetzt, durch die Aufhebung die formalen Voraussetzungen dafür zu schaffen, den Auftrag außerhalb des eingeleiteten Vergabeverfahrens an einen bestimmten Bieter oder unter anderen Voraussetzungen bzw. in einem anderen Bieterkreis vergeben zu können (sog. Scheinaufhebung; siehe BGH, Beschluss vom 20.03.2014 – X ZB 18/13, juris Rn. 21; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 28.12.2016 – VII-Verg 28/16, juris Rn. 21; Hofmann/Summa in: Heiermann/Zeiss/Summa, jurisPK-Vergaberecht, 5. Aufl. 2016, § 63 VgV Rn. 89-90; BeckOK Vergaberecht/Queisner, 9. Ed. 15.04.2017, § 63 VgV Rn. 50, 56; Portz in: Kulartz/Kus/Marx/Portz/Prieß, VgV 2016, § 63 VgV Rn. 18 ff.).

Nach diesen Grundsätzen kommt die Aufhebung der Aufhebung nicht in Betracht. Zwar hat die Antragsgegnerin bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung bereits nicht konkret dargetan, von dem Bauvorhaben endgültig Abstand genommen und damit ihren Beschaffungswillen aufgegeben zu haben. Bloße Überlegungen, ob und ggf. in welcher Form an dem Vorhaben festgehalten werden soll, genügen hierfür nicht. Auch bei fortbestehendem Beschaffungswillen erscheint die Aufhebung indes nicht willkürlich, weil die Antragsgegnerin mit Blick auf die durch Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 04.07.2019 klargestellte Unvereinbarkeit der Honorar-Mindestsätze nach der HOAI mit europarechtlichen Vorgaben die Gewichtung der Zuschlagskriterien ändern möchte und bei Neuausschreibung auf günstigere – unter den Mindestsätzen liegende – Angebote hofft. Etwas Anderes könnte nur gelten, wenn die Erwartung günstigerer Angebote allein darauf gestützt wäre, dass bei einer Neuausschreibung das niedrigere, aber zwingend auszuschließende Angebot der Beigeladenen zuschlagsfähig abgegeben werden könnte. Eine solche Umgehung der Ausschlusstatbestände lässt sich hier indes nicht feststellen. Eine vergaberechtswidrige Diskriminierung der Antragstellerin liegt in der Aufhebung nicht, vielmehr können ihr wegen der Aufhebung Schadensersatzansprüche zustehen und steht es ihr frei, sich im Falle einer erneuten Ausschreibung mit gleichen Chancen wie andere potentielle Bieter zu beteiligen. Schließlich ist die Aufhebung auch nicht deshalb aufzuheben, weil die Antragsgegnerin zunächst Preisverhandlungen mit der Antragstellerin hätte aufnehmen können. Eine Verpflichtung hierzu bestand nicht, zumal die Antragstellerin im Rahmen der Vergabeverhandlungen bereits eine Absenkung der Honorarzone als Möglichkeit der Reduzierung des Honorars ablehnte. Ob auch die nunmehrige Absicht der Gesamtvergabe des Bauvorhabens an einen Generalunternehmer ein Willkür ausschließender Sachgrund oder nur vorgeschoben ist, kann danach offenbleiben.

b) Die mit der Aufhebung des Vergabeverfahrens eingetretene Erledigung des Nachprüfungsverfahrens (§§ 168 2 S. 2, 178 S. 4 GWB) bewirkt nicht, dass der Senat über die Anträge der Antragstellerin nicht mehr zu befinden hätte. Eine Änderung des Gegenstands des Verfahrens setzt voraus, dass der Antragsteller eine Erledigungserklärung abgibt oder seinen Antrag auf einen Feststellungsantrag umstellt (vgl. Senat, Beschlüsse vom 05.06.2018 und 26.06.2018 – jeweils 17 Verg 1/18; ebenso OLG Düsseldorf, Beschlüsse vom 12.05.2011 – VII-Verg 32/11, juris Rn. 29, und vom 28.03.2012 – VII-Verg 37/11, juris Rn. 42; Summa in: Heiermann/Zeiss/Summa, jurisPK-Vergaberecht, 5. Aufl. 2016, § 168 GWB Rn. 109 f.; Weyand, Vergaberecht, 4. Aufl. 2013, § 114 GWB Rn. 229; für § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO, an dessen Wortlaut § 168 Abs. 2 Satz 2 GWB anknüpft, auch BVerwG, Beschluss vom 23.07.2014 – 6 B 1/14, juris Rn. 42). Soweit vertreten wird, auch die prozessuale Behandlung der Erledigung erfolge von Amts wegen ohne ausdrückliche Erklärungen der Beteiligten (so Byok in: Byok/Jaeger, Vergaberecht, 4. Aufl. 2018, § 168 GWB Rn. 26), kann das jedenfalls dann nicht gelten, wenn der Antragsteller – wie hier in der mündlichen Verhandlung – nach der Erledigung des Vergabeverfahrens an seinen Anträgen festhält.

Eines gesonderten Hinweises des Senats auf die prozessualen Folgen der Erledigung hat es nicht bedurft, nachdem bereits die Antragsgegnerin mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 16.08.2019 auf die Unzulässigkeit der Beschwerde infolge der Aufhebung des Vergabeverfahrens hingewiesen hat und die Frage der Wirksamkeit der Aufhebung in der mündlichen Verhandlung erörtert worden ist. Ausweislich des Schriftsatzes vom 28.08.2019 war der Antragstellerin auch bewusst, dass es infolge einer wirksamen Aufhebung des Vergabeverfahrens zur Erledigung des Beschwerdeverfahrens kommt.

2. Der hilfsweise gestellte Feststellungsantrag der Antragstellerin ist hingegen zulässig (a) und begründet (b).

a) Weder dem Hilfs-Feststellungsantrag noch dessen Geltendmachung erstmals im laufenden Beschwerdeverfahren stehen Zulässigkeitsbedenken entgegen.

aa) Die Erweiterung der ursprünglichen Anträge gerichtet auf Aufhebung der Aufhebung bzw. Feststellung der Rechtswidrigkeit der Aufhebung ist analog §§ 533, 264 2 ZPO auch im laufenden Beschwerdeverfahren zulässig (vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluss vom 28.05.2003 – Verg 6/03, juris Rn. 28; OLG München, Beschluss vom 12.06.2005 – Verg 8/05, juris Rn. 12; Summa in: Heiermann/Zeiss/Summa, a.a.O., § 160 GWB Rn. 30, § 168 GWB Rn. 112). Die Antragstellerin hat erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens nach Erlass des Senatsbeschlusses zur Verlängerung der aufschiebenden Wirkung und nach Zugang des Schreibens der Antragsgegnerin vom 25.07.2019 von der Aufhebung des Vergabeverfahrens Kenntnis erlangt. Die Erweiterung des Anträge ist auch sachdienlich. Entgegen der Sichtweise der Antragsgegnerin handelt es sich bei den Anträgen auf Aufhebung der Aufhebungsentscheidung bzw. Feststellung der Rechtswidrigkeit der Aufhebung nicht um vollständig neue Begehren, die von der Antragstellerin zwingend in einem gesonderten Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer geltend zu machen sind. Vielmehr steht die Frage, ob die Antragsgegnerin nach § 63 Abs. 1 VgV zur Aufhebung des Vergabeverfahrens berechtigt ist, im Sachzusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren, hier insbesondere der Frage, ob die Antragsgegnerin öffentliche Auftraggeberin im Sinne von § 99 Nr. 2 GWB und § 61 VgV ist. Die Verpflichtung eines Beschwerdeführers, die Frage der Rechtmäßigkeit der Aufhebung eines Vergabeverfahrens trotz eines beim Vergabesenat anhängigen Beschwerdeverfahrens in einem gesonderten Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer prüfen zu lassen, hätte eine unnötige Zeitverzögerung zur Folge. In diesem Fall hätte der Vergabesenat die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit einer beabsichtigten Vergabe zunächst auszusetzen, bis die Vergabekammer und ggf. anschließend der Vergabesenat in einem gesonderten Verfahren über die Rechtmäßigkeit der Aufhebung des Vergabeverfahrens entschieden haben. Diese Zeitverzögerung ist mit dem auch im Beschwerdeverfahren geltenden vergaberechtlichen Beschleunigungsgrundsatz nicht zu vereinbaren (vgl. Wiese in: Kulartz/Kus/Portz/Pries, GWB, 4. Aufl. 2016, § 175 GWB Rn. 24 u. 41). Aus der von der Antragsgegnerin zitierten Entscheidung des Oberlandesgerichts Naumburg vom 23.12.2014 – 2 Verg 5/14 – folgt nichts anderes. Das Oberlandesgericht Naumburg hat sich zur Frage, ob der Antrag auf Aufhebung einer Aufhebungsentscheidung im Wege der Antragserweiterung auch in einem laufenden Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden kann, nicht positioniert, sondern im Tatbestand lediglich wiedergegeben, dass die Beschwerdeführerin im dortigen Verfahren hinsichtlich der Aufhebung des Vergabeverfahrens einen gesonderten Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer eingereicht hat. Dass es infolge der Antragserweiterung in der Beschwerdeinstanz zum Verlust des Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer, mithin zum Verlust einer Instanz kommt, steht der Sachdienlichkeit der Antragserweiterung nicht entgegen und verletzt den Justizgewährungsanspruch der Antragsgegnerin nicht (vgl. BGH, Urteil vom 30.03.1983 – VIII ZR 3/82, juris Rn. 56; Heßler in: Zöller, ZPO, 32. Aufl. 2019, § 533 ZPO Rn. 6).

bb) Die Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers, ein Vergabeverfahren aufzuheben, unterliegt der Nachprüfung nach den §§ 160 GWB. Dies gilt unabhängig davon, ob sich der Auftraggeber auf einen geschriebenen Aufhebungsgrund beruft oder die Aufhebung aus einem anderen Grund für sachlich gerechtfertigt hält (vgl. BGH, Beschluss vom 18.02.2003 – X ZB 43/02, BGHZ 154, 32-46, juris Rn. 14 ff.; Hofmann/Summa in: Heiermann/Zeiss/Summa, a.a.O., § 63 VgV Rn. 86). Dementsprechend kann auch die Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Aufhebung im Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden.

Der Vergaberechtsweg nach den §§ 160 ff. GWB ist eröffnet.

(1) Die Antragsgegnerin ist öffentliche Auftraggeberin im Sinne der §§ 97 ff. GWB.

Nach § 99 Nr. 2 GWB sind öffentliche Auftraggeber unter anderem juristische Personen des privaten Rechts, die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen, wenn Gebietskörperschaften sie einzeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige Weise überwiegend finanzieren oder über ihre Leitung die Aufsicht ausüben oder mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe bestimmt haben.

Diese Voraussetzungen, wie sie in europarechtskonformer Auslegung anhand der EU-Vergaberichtlinien unter Einschluss der Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshofs zu bestimmen sind, sind für die Antragsgegnerin – eine kommunale Wohnungsgesellschaft – im konkreten Fall zu bejahen.

Die in der Rechtsform der GmbH als juristische Personen des Privatrechts organisierte Antragsgegnerin steht ausweislich der Gesellschaftsverträge unter vollständiger Kontrolle der Kommune, ihrer Alleingesellschafterin. Die Vergabekammer stellt auch zu Recht fest, dass die Antragsgegnerin die im Allgemeininteresse liegende Aufgabe der sozial verträglichen Bereitstellung von Wohnraum wahrnimmt. Entgegen der Sichtweise der Vergabekammer ist diese Aufgabenerfüllung jedoch nichtgewerblicher Art im Sinne von § 99 Nr. 2 GWB.

Der Europäische Gerichtshof hat zur Abgrenzung gewerblicher und nichtgewerblicher Aufgabenerfüllung wiederholt ausgeführt, dass Aufgaben, die auf andere Art als durch das Angebot von Waren oder Dienstleistungen auf dem Markt erfüllt werden und die der Staat aus Gründen des Allgemeininteresses selbst erfüllt oder bei denen er einen entscheidenden Einfluss behalten möchte, in der Regel im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art im Sinne der Gemeinschaftsrichtlinien über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge darstellen (vgl. EuGH, Urteil vom 22.05.2003 – C-18/01 – Korhonen, juris Rn. 47; EuGH, Urteil vom 16.10.2003 – C-283/00 – SIEPSA, juris Rn. 80). Ebenso geht aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hervor, dass das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer im Allgemeininteresse liegenden Aufgabe nichtgewerblicher Art unter Berücksichtigung aller erheblichen rechtlichen und tatsächlichen Umstände, u. a. der Umstände, die zur Gründung der betreffenden Einrichtung geführt haben, und der Voraussetzungen, unter denen sie ihre Tätigkeit ausübt, zu würdigen ist, wobei insbesondere das Fehlen von Wettbewerb auf dem Markt, das Fehlen einer grundsätzlichen Gewinnerzielungsabsicht, das Fehlen der Übernahme der mit der Tätigkeit verbundenen Risiken und die etwaige Finanzierung der Tätigkeit aus öffentlichen Mitteln zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urteil vom 22.05.2003 – C-18/01 – Korhonen, juris Rn. 48 und 59; EuGH, Urteil vom 16.10.2003 – C-283/00 – SIEPSA, juris Rn. 81). Wenn nämlich die Einrichtung unter normalen Marktbedingungen tätig ist, Gewinnerzielungsabsicht hat und die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Verluste trägt, ist es wenig wahrscheinlich, dass die Aufgaben, die sie erfüllen soll, nichtgewerblicher Art sind (vgl. EuGH, Urteil vom 22.05.2003 – C-18/01 – Korhonen, juris Rn. 51; EuGH, Urteil vom 16.10.2003 – C-283/00 – SIEPSA, juris Rn. 82; EuGH, Urteil vom 10.04.2008 – C-393/06 – Aigner, juris Rn. 41). Anhand der von der Rechtsprechung herausgearbeiteten Kriterien ist daher jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob die im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben, die die Einrichtung erfüllen soll, nichtgewerblicher Art sind (vgl. EuGH, Urteil vom 16.10.2003 – C-283/00 – SIEPSA, juris Rn. 83; Eschenbruch in: Kulartz/Kus/Portz/Prieß, GWB, 4. Aufl. 2016, § 99 GWB Rn. 267).

Im Ausgangspunkt ist es daher zutreffend, wenn die Vergabekammer zur Beurteilung, ob die Antragsgegnerin zur Erfüllung der im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben gewerblich tätig ist, auf die Bewertung der tatsächlichen Umstände abstellt, unter denen sie am Markt tätig ist, und hierbei die Merkmale in den Blick nimmt, die nach der Rechtsprechung des EuGH insbesondere gegen eine nichtgewerbliche Aufgabenerfüllung sprechen.

Der Senat teilt indes die Beurteilung dieser Einzelmerkmale durch die Vergabekammer und die daraus gezogene Schlussfolgerung nicht. So entspricht es der ganz überwiegenden Auffassung in der vergaberechtlichen Rechtsprechung und Literatur, dass im Bereich des sozialen Wohnungsbaus tätige kommunale Wohnungsbaugesellschaften in der Regel als öffentliche Auftraggeber im Sinne von § 99 Nr. 2 GWB anzusehen sind (vgl. OLG Brandenburg, Beschluss vom 06.12.2016 – 6 Verg 4/16, juris Rn. 40 ff.; OLG Schleswig, Beschluss vom 15.02.2005 – 6 Verg 6/04, VergabeR 2005, 358-362; KG Berlin, Beschluss vom 11.11.2004 – 2 Verg 16/04, juris Rn. 12 ff.; KG Berlin, Beschluss vom 06.02.2003 – 2 Verg 1/03, VergabeR 2003, 346-348; VK Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 21.12.2017 – VK 1-24/17, juris Rn. 28 ff.; VK Brandenburg, Beschluss vom 27.12.2015 – VK 12/15, juris Rn. 64 ff.; VK Lüneburg, Beschluss vom 13.02.2012 – VgK-2/2012, juris Rn. 26 ff.; VK Berlin, Beschluss vom 14.10.2011 – VK-B 2/24/11, juris Rn. 33; VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 09.10.2001 – 1 VK 27/01, juris Rn. 66 ff.; Eschenbruch in Kulartz/Kus/Portz/Prieß, a.a.O., § 99 GWB Rn. 267; Krohn/Schneider in: Gabriel/Krohn/Neun, Handbuch Vergaberecht, 2. Aufl. 2017, Kap. 1 § 3 Rn. 68; Pünder in: Pünder/Schellenberg, Vergaberecht, 2. Aufl. 2015, § 98 GWB Rn. 35, relativierend 3. Aufl. 2019, § 99 GWB Rn. 38; Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 3. Aufl. 2018, § 99 GWB 196; Werner in: Byok/Jaeger, a.a.O., § 99 GWB Rn. 141; Wieddekind in: Willenbruch/Wieddekind, Vergaberecht, 4. Aufl. 2017, § 99 GWB Rn. 61; Badenhausen-Fähnle in: Müller-Wrede, GWB Vergaberecht, 2016, § 99 GWB Rn. 83; a.A. in der vergaberechtlichen Rechtsprechung soweit ersichtlich nur OLG Hamburg, Beschluss vom 11.02.2019 – 1 Verg 3/15, juris, [unter ausdrücklicher Berufung auf das Vorliegen einer Einzelfallentscheidung und mit kritischer Anmerkung Kus, VergabeR 2019, 408-410, und Seitz, IBR 2019, 272]; im Einzelfall verneinend zudem VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 11.10.2017 – 1 VK 43/17; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 17. April 2008 – 8 U 228/06, juris, im vergaberechtlichen Sekundärrechtschutz). Die im vorliegenden Fall zu berücksichtigenden Umstände rechtfertigen keine abweichende Beurteilung.

Dabei ist zunächst zu beachten, dass es sich bei den „insbesondere“ zu berücksichtigenden Umständen lediglich um Indizien handelt, die neben den weiteren rechtlichen und tatsächlichen Umständen – u.a. den Umständen, die zur Gründung der Einrichtung geführt haben, und der Voraussetzungen, unter denen sie ihre Tätigkeit ausübt – in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen sind. Das Nichtvorliegen einzelner Merkmale führt nicht stets oder regelmäßig und losgelöst von einer Gesamtbetrachtung zur Annahme einer gewerblichen Aufgabenerfüllung. Dies wäre auch mit dem Sinn und Zweck des Vergaberechts nicht vereinbar. Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs besteht der Zweck der Vergaberichtlinien darin, die Gefahr einer Bevorzugung inländischer Bieter oder Bewerber bei der Auftragsvergabe durch öffentliche Auftraggeber zu vermeiden und zugleich zu verhindern, dass sich eine vom Staat, von Gebietskörperschaften oder sonstigen Einrichtungen des öffentlichen Rechts finanzierte oder kontrollierte Stelle von anderen als wirtschaftlichen Überlegungen leiten lässt (vgl. EuGH, Urteil vom 22.05.2003 – C-18/01 – Korhonen, juris Rn. 52 m.w.N.; EuGH, Urteil vom 12.12.2002 – C-470/99 – Universale-Bau, juris Rn. 52; EuGH, Urteil vom 27.02.2003 – C-373/00 – Adolf Truley, juris Rn. 42). Entscheidend ist somit immer eine Gesamtbetrachtung, anhand derer festzustellen ist, ob die objektive Gefahr besteht, dass sich die Einrichtung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge von anderen als rein wirtschaftlichen Überlegungen leiten lässt (vgl. Eschenbruch in: Kulartz/Kus/Portz/Prieß, a.a.O., § 99 GWB Rn. 114). Gerade im finanz- und investitionsstarken Bereich der Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnraum erscheint es dem Senat aus wettbewerbsrechtlichen Gründen geboten, mit einer weiten Auslegung der Tatbestandsmerkmale des § 99 Nr. 2 GWB sicherzustellen, dass sich eine von einer Kommune finanzierte oder kontrollierte Wohnungsgesellschaft bei der Vergabe von Aufträgen nicht von anderen als wirtschaftlichen Überlegungen leiten lässt, insbesondere regionale Anbieter zur Stärkung der heimischen Wirtschaft bei der Auftragsvergabe bevorzugt (für eine weite Auslegung der Tatbestandsmerkmale des § 99 Nr. 2 GWB auch Zeiss, in: Heiermann/Zeiss/Summa, a.a.O., § 99 GWB Rn. 21).

Zunächst ist festzuhalten, dass auf dem relevanten Markt Wettbewerber vorhanden sind. Bei der Frage, ob eine Aufgabe unter Wettbewerbsbedingungen ausgeübt wird, ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Vorliegen von Wettbewerb für sich genommen nicht ausschließt, dass eine vom Staat, von Gebietskörperschaften oder anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts finanzierte oder kontrollierte Stelle sich von anderen als wirtschaftlichen Überlegungen leiten lässt (vgl. EuGH, Urteil vom 10.11.1998 – C-360/96 – Arnheim, juris Rn. 43; EuGH, Urteil vom 27.02.2003 – C-373/00 – Adolf Truley, juris Rn. 66; Eschenbruch in: Kulartz/Kus/Portz/Prieß, a.a.O., § 99 GWB Rn. 114). Das gilt – wie bereits oben ausgeführt – insbesondere für Aufgaben, die auf andere Weise als durch das Angebot von Waren und Dienstleistungen auf dem Markt erfüllt werden und die der Staat aus Gründen des Allgemeininteresses selbst erfüllt oder bei denen er einen entscheidenden Einfluss behalten möchte. Die soziale Wohnraumversorgung ist, wie den Regelungen des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung (WoFG) zu entnehmen ist, eine solche Aufgabe, die der Staat nicht dem Spiel der Marktkräfte überlässt, sondern die er durch Förderung der Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, selbst erfüllt und steuert (vgl. OLG Brandenburg, Beschluss vom 06.12.2016 – 6 Verg 4/16, juris Rn. 57; KG Berlin, Beschluss vom 06.02.2003 – 2 Verg 1/03, VergabeR 2003, 346-348).

Bei der Bewertung der Gewinnerzielungsabsicht hat die Vergabekammer nicht hinreichend berücksichtigt, dass das Merkmal der Nichtgewerblichkeit auf die im Allgemeininteresse liegende Aufgabe bezogen ist, nicht auf die juristische Person. Einer Einordnung als öffentlicher Auftraggeberin steht es daher nicht entgegen, wenn die juristische Person neben der im Allgemeininteresse liegenden Aufgabe nichtgewerblicher Art auch – in Gewinnerzielungsabsicht – andere Tätigkeiten ausübt (vgl. EuGH, Urteil vom 15.01.1998 – C-44/96 – Mannesmann Austria, juris Rn. 31; EuGH, Urteil vom 12.12.2002 – C-470/99 – Universale Bau AG, juris Rn. 55; OLG Brandenburg, Beschluss vom 06.12.2016 – 6 Verg 4/16, juris Rn. 56). Welchen Anteil die in Gewinnerzielungsabsicht ausgeübten Tätigkeiten an den Gesamttätigkeiten dieser Einrichtung ausmachen, ist für die Frage, ob sie als Einrichtung des öffentlichen Rechts zu qualifizieren ist, unerheblich (vgl. EuGH, Urteil vom 10.04.2008 – C-393/06 – Aigner, juris Rn. 47). Der Einordnung einer juristischen Person als öffentlicher Auftraggeber steht es auch nicht entgegen, wenn die Erfüllung der im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben tatsächlich nur einen relativ geringen Teil der Tätigkeiten der Einrichtung ausmacht, solange sie weiterhin die im Allgemeininteresse liegende Aufgaben wahrnimmt, die sie als besondere Pflicht zu erfüllen hat (vgl. EuGH, Urteil vom 10.11.1998 – C-360/96 – Arnheim, juris Rn. 55; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 08.06.2011 – Verg 49/11, juris Rn. 40; OLG Brandenburg, Beschluss vom 06.12.2016 – 6 Verg 4/16, juris Rn. 56). Demnach führt auch eine nur teilweise Wahrnehmung von im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben nichtgewerblicher Art dazu, dass die Gesamttätigkeit des Unternehmens vergaberechtlich als Tätigkeit eines öffentlichen Auftraggebers anzusehen ist (sog. Infizierungstheorie, vgl. Eschenbruch in: Kulartz/Kus/Portz/Prieß, a.a.O., § 99 GWB Rn. 67; Krohn/Schneider in: Gabriel/Krohn/Neun, a.a.O., Kap. 1 § 3 Rn. 68). Eine andere Beurteilung kommt allenfalls dann in Betracht, wenn der Bereich der Erfüllung im Allgemeininteresse liegender Aufgaben nichtgewerblicher Art derart untergeordnet ist, dass die Ziele des EU-Vergaberechts ersichtlich nicht tangiert werden (vgl. OLG Brandenburg, Beschluss vom 06.12.2016 – 6 Verg 4/16, juris Rn. 47). So liegt der Fall hier aber nicht. Vielmehr entspricht es dem typischen Bild heutiger kommunaler Wohnungsgesellschaften, dass sie die Aufgabe der sozialen Wohnraumversorgung mit der Tätigkeit eines nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten agierenden Wohnungsunternehmens verbinden (vgl. OLG Brandenburg, Beschluss vom 06.12.2016 – 6 Verg 4/16, juris Rn. 58; VK Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 21.12.2017 – VK 1-24/17, juris Rn. 36). Das ändert nichts daran, dass die im Allgemeininteresse liegende besondere Aufgabe der sozialen Wohnraumförderung eine solche nichtgewerblicher Art ist. Die Verbindung ihrer im Allgemeininteresse liegenden nichtgewerblichen Aufgabe mit einer auf Gewinnerzielung gerichteten Tätigkeit ermöglicht es den kommunalen Wohnungsunternehmen regelmäßig erst, die ihnen als besondere Pflicht obliegende Aufgabe der sozial verträglichen Wohnraumversorgung effizient und kostensparend zu erfüllen (vgl. OLG Brandenburg, Beschluss vom 06.12.2016 – 6 Verg 4/16, juris Rn. 58). Im Übrigen geht der Senat nach den Umständen des Falls unter Berücksichtigung der Bedeutung der sozialen Wohnraumversorgung und der aktuellen öffentlichen Debatte – die wie zuletzt in Berlin sogar Enteignungsforderungen einschließt – davon aus, dass die Gewinnerzielung der Antragsgegnerin für den kommunalen Alleingesellschafter ein „nice to have“ ist, eine fehlende Gewinnerzielung ihren Fortbestand aber nicht ernstlich in Zweifel ziehen würde. Auf dieser Grundlage ist dann aber gerade nicht sicher festzustellen, die Antragsgegnerin werde sich bei der Vergabe allein von wirtschaftlichen Gesichtspunkten leiten lassen.

Die Einschätzung der Vergabekammer, die Antragsgegnerin trage die Risiken ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit und damit auch der Insolvenz selbst, überzeugt ebenfalls nicht. Für die Risikotragung ist nicht entscheidend, ob ein Mechanismus zum Ausgleich etwaiger finanzieller Verluste ausdrücklich vorgesehen ist. Vielmehr genügt für die Annahme einer nichtgewerblichen Aufgabe, dass die Gebietskörperschaft, der eine Gesellschaft gehört, deren Zahlungsunfähigkeit aller Voraussicht nach nicht in Kauf nehmen und – soweit erforderlich – eine Rekapitalisierung der Gesellschaft durchführen würde, damit diese ihre im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben wahrnehmen kann. Dies gilt insbesondere, wenn Hauptzweck der Tätigkeit der Gesellschaft nicht die Erzielung von Gewinnen ist, sondern die Förderung des Allgemeinwohls, und wenn die Gebietskörperschaften in der Vergangenheit bereits einmal öffentliche Mittel für die Verfolgung der Gesellschaftszwecke zur Verfügung gestellt haben (vgl. EuGH, Urteil vom 22.05.2003 – C-18/01 – Korhonen, juris Rn. 53 ff.; EuGH, Urteil vom 16.10.2003 – C-283/00 – SIEPSA, juris Rn. 91 f.). Der Hauptzweck der Antragsgegnerin liegt, wie oben ausgeführt, nicht in der Erzielung von Gewinnen, sondern in der sozial verträglichen Bereitstellung von Wohnraum zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Ebenso weist die Antragstellerin zu Recht darauf hin, dass die Antragsgegnerin ausweislich der von ihr eingereichten Übersicht der Gewinnausschüttungen vom 06.05.2019 in den Jahren 2005 bis 2015 aufgrund eines Sanierungsvertrags zwischen der Antragsgegnerin, der kommunalen Alleingesellschafterin und den Hauptgläubigerbanken keine Gewinnausschüttungen vorgenommen hat. Die Stadt als alleinige Gesellschafterin der Antragsgegnerin hat damit über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren auf der Basis eines Sanierungsvertrags auf Gewinnausschüttungen vollständig verzichtet, um in Zusammenarbeit mit den Hauptgläubigerbanken eine Sanierung der Antragsgegnerin und damit offensichtlich wohl die Abwendung einer bestehenden oder zumindest unmittelbar drohenden Insolvenzlage zu bewirken. Diese Vorgehensweise erlaubt den Schluss, dass sie im Falle erneut auftretender wirtschaftlicher Schwierigkeiten vergleichbare oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Schutz der Antragsgegnerin ergreift. Hinzu kommt, dass die Antragsgegnerin im politisch sensiblen Bereich der sozialen Wohnraumversorgung agiert. Der Senat erachtet es insoweit für kaum vorstellbar, dass die Stadt bzw. die in den Aufsichtsrat der Antragsgegnerin entsandten Stadtvertreter, die nach § 6 Abs. 7 Satz 1 des Gesellschaftsvertrags vom 18.12.2018 an Weisungen der gewählten Stadtvertretung gebunden sind, eine drohende wirtschaftliche Schieflage oder gar Insolvenz der Antragsgegnerin tatenlos hinnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sie schon aus politischen Gründen zumindest versuchen würden, die Schieflage oder Insolvenz durch geeignete finanzielle Unterstützungsmaßnahmen abzuwenden, damit die Antragsgegnerin ihre im Allgemeininteresse liegende Aufgabe der sozialen Wohnraumversorgung weiterhin wahrnehmen kann.

Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung ist die Antragsgegnerin als öffentliche Auftraggeberin im Sinne von § 99 Nr. 2 GWB zu behandeln. Soweit die Antragsgegnerin auf Entscheidungen zu im städtischen Besitz stehenden Messegesellschaften (EuGH, Urteil vom 10.05.2001 – C-223/99 und C-260/99; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21.03.2018 – Verg 50/16) und Sparkassen (Senat, Beschluss vom 15.06.2005 – 17 Verg 3/05) verweist, führt dies zu keiner abweichenden Beurteilung. Dies ergibt sich bereits daraus, dass es dort nicht um Daseinsvorsorge geht.

(2) Der für die Vergabe von Planungsleistungen gemäß § 106 Abs. 2 Nr. 1 VgV i.V.m. Art. 4 lit. c RL 2014/24/EU einschlägige Schwellenwert von 221.000,- € ist im vorliegenden Vergabeverfahren erreicht.

cc) Das erforderliche Feststellungsinteresse für den Feststellungsantrag liegt ebenfalls vor. Nachdem der auf Aufhebung der Aufhebungsentscheidung gerichtete Nachprüfungsantrag abgewiesen ist (§§ 178 Satz 3 und 4, 168 2 Satz 2 GWB), ist ein Feststellungsinteresse jedenfalls dann gegeben, wenn die Feststellung zur Vorbereitung eines Schadensersatzanspruchs dient und ein solcher Prozess mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist und nicht offenbar aussichtslos erscheint (vgl. OLG München, Beschluss vom 19.07.2012 – Verg 8/12, juris Rn. 56). Das ist hier der Fall. Ist die Aufhebung nicht durch einen Aufhebungsgrund nach § 63 Abs. 1 S. 1 VgV gedeckt, kommt zumindest ein Anspruch auf Ersatz des negativen Interesses in Betracht.

dd) Hinsichtlich des Feststellungsantrags liegen auch die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen des GWB vor. Dabei mag dahinstehen, ob die Rügeobliegenheit des § 160 3 Satz 1 Nr. 1 GWB hinsichtlich der Aufhebungsentscheidung (vgl. dazu OLG Brandenburg, Beschluss vom 19.12.2002 – Verg W 9/02, juris Rn. 31; Lischka in: Müller-Wrede, a.a.O., § 63 VgV Rn. 99) auch dann gilt, wenn die Aufhebung des Vergabeverfahrens – wie hier – erst in einem laufenden Beschwerdeverfahren erfolgt. Die Antragstellerin hat die am 25.07.2019 bekannt gemachte Aufhebung mit Schreiben vom 29.07.2019 gerügt. Zudem ist der Nachprüfungsantrag, nachdem die Antragsgegnerin die Rüge am 31.07.2019 zurückgewiesen hat, am 09.08.2019, mithin innerhalb der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB beim Gericht eingegangen.

b) Die Antragstellerin wird durch die Aufhebung des Vergabeverfahrens in ihren Rechten aus § 97 6 GWB verletzt. Eine Aufhebung, die nicht von einem der Aufhebungstatbestände des § 63 Abs. 1 Satz 1 VgV gedeckt wird, ist rechtswidrig und stellt eine schadensersatzbegründende schuldhafte Verletzung von Pflichten aus einem vorvertraglichen Schuldverhältnis dar (vgl. Hofmann/Summa in: Heiermann/Zeiss/Summa, a.a.O., § 63 VgV Rn. 18 ff.).

Die von der Antragsgegnerin angeführten Aufhebungsgründe stellen weder eine wesentliche Änderung der Grundlage des Vergabeverfahrens im Sinne von § 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 VgV noch andere schwerwiegende Gründe im Sinne von § 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 VgV dar, ein unwirtschaftliches Ausschreibungsergebnis im Sinne von § 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 VgV hat die Antragsgegnerin bereits nicht vorgetragen.

aa) Gemäß § 63 1 Satz 1 Nr. 2 VgV kann das Vergabeverfahren aufgehoben werden, wenn sich die Grundlage des Vergabeverfahrens wesentlich geändert hat. Dieser Aufhebungsgrund liegt vor, wenn nach Einleitung des Vergabeverfahrens unvorhersehbare rechtliche, technische oder wirtschaftliche Probleme auftreten, die unbehebbar und so einschneidend sind, dass die Fortführung des Verfahrens für den Auftraggeber sinnlos oder unzumutbar wäre (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 03.01.2005 – VII Verg 72/04, juris Rn. 10; BKartA Bonn, Beschluss vom 08.02.2011 – VK 2 – 134/10, juris Rn. 128; Portz in: Kulartz/Kus/Marx/Portz/Prieß, a.a.O., § 63 VgV Rn. 45; Lischka in Müller-Wrede, a.a.O., § 63 VgV Rn. 35; Hofmann/Summa in: Heiermann/Zeiss/Summa, a.a.O., § 63 VgV Rn. 49). Zudem dürfen diese Änderungen erst nach Einleitung der Ausschreibung eingetreten oder bekannt geworden sein (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 03.01.2005 – VII Verg 72/04, juris Rn. 10).

Derartige rechtliche, technische oder wirtschaftliche Probleme liegen in Bezug auf die Europarechtswidrigkeit der Honorar-Mindestsätze der HOAI, die die konkrete Ausgestaltung der vorliegenden Ausschreibung vergaberechtswidrig machen kann (vgl. dazu VK Bund, Beschluss vom 30.08.2019 – VK 2-60/19, S. 11 f.), nicht vor. Eine objektive Änderung der Rechtslage ist mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nicht eingetreten. Vielmehr hat dieser nur die bestehende Rechtslage deklaratorisch festgestellt. Die Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG galt bereits zuvor unmittelbar, selbst wenn die Antragsgegnerin und die weiteren Beteiligten diese Rechtslage subjektiv erst infolge des Urteils erkannt haben. Das Risiko einer fehlerhaften rechtlichen Beurteilung im Rahmen der Ausschreibung trägt die Vergabestelle, einen Aufhebungsgrund nach § 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 VgV begründet dies nicht. Im Übrigen dürfte die (subjektiv eingetretene) Änderung auch nicht „unvorhersehbar“ im Sinn der Regelung gewesen sein, nachdem die Europäische Kommission das Vertragsverletzungsverfahren wegen der Unvereinbarkeit der Mindest- und Höchstsätze der HOAI mit dem Unionsrecht bereits im Jahr 2015 eingeleitet hat. Darüber hinaus war eine Aufhebung des Vergabeverfahrens als ultima ratio auch nicht erforderlich. Vielmehr hätte es unter Berücksichtigung des vergaberechtlichen Beschleunigungsgrundsatzes als milderes Mittel genügt, lediglich die rechtswidrige Vorgabe der Honorarkalkulation diskriminierungsfrei aufzuheben und nicht anzuwenden (dazu Senat, Beschluss vom 17.07.2019 – 17 Verg 1/19; BGH, Urteil vom 01.08.2006 – X ZR 115/04, juris). Anders als bei der Orientierung an unzureichenden Vorgaben wie in dem vom Kammergericht (Beschluss vom 01.09.2014 – Verg 18/13) entschiedenen Fall, bei denen ein Zuschlag aus Rechtsgründen nicht erteilt werden kann, sind überschießenden Vorgaben entsprechende Angebote ohne Weiteres zuschlagsfähig. Die Antragsgegnerin hätte den Zuschlag im Verfahren erteilen können und musste die Ausschreibung nicht von sich aus aufheben, nachdem keiner der Bieter gerügt hat, durch die Bezugnahme auf die Mindestsätze der HOAI in seinen Rechten verletzt zu sein. Es ist auch nicht ersichtlich, dass ohne die pauschale Verweisung auf die HOAI in der Auftragsbekanntmachung weitere zuschlagsfähige Angebote eingegangen wären oder die Antragstellerin – die bereits im Rahmen der Vergabeverhandlungen eine Absenkung der Honorarzone als Möglichkeit der Reduzierung des Honorars ablehnte – ein niedrigeres Angebot abgegeben hätte. Dann aber wirkt sich der Mangel des Vergabeverfahrens nicht aus, erst recht nicht zulasten der Bieter. Die Fortführung des Verfahrens war weder sinnlos noch unzumutbar, die Antragsgegnerin hat hier lediglich im eigenen Interesse die durch die EuGH-Entscheidung – aus ihrer Sicht überraschend – eröffnete Möglichkeit genutzt.

bb) Die Antragsgegnerin kann sich nicht erfolgreich auf den Aufhebungsgrund des unwirtschaftlichen Ausschreibungsergebnisses berufen (§ 63 1 Satz 1 Nr. 3 VgV). Für die Frage der Unwirtschaftlichkeit des Ausschreibungsergebnisses ist nicht maßgebend, dass die Antragsgegnerin erwartet, im Falle einer erneuten Ausschreibung mit offenem Preiswettbewerb wirtschaftlich deutlich günstigere Angebote zu erhalten. Unwirtschaftlich im Sinne des § 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 VgV ist ein Ausschreibungsergebnis erst dann, wenn die wertungsfähigen Angebote ein unangemessenes Preis-Leistungsverhältnis aufweisen, insbesondere die vor der Ausschreibung vorgenommene Kostenschätzung der Vergabestelle erheblich übersteigen (vgl. BGH, Urteil vom 20.11.2012 – X ZR 108/10, juris Rn. 18). Hierzu fehlt jeglicher Vortrag der Antragsgegnerin.

cc) Gemäß § 63 1 Satz 1 Nr. 4 VgV kann das Vergabeverfahren darüber hinaus aufgehoben werden, wenn andere schwerwiegende Gründe bestehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind bei der Prüfung eines zur Aufhebung berechtigenden schwerwiegenden Grundes jedoch strenge Maßstäbe anzulegen. Berücksichtigungsfähig sind grundsätzlich nur Mängel, die die Durchführung des Verfahrens und die Vergabe des Auftrags selbst ausschließen. Im Einzelnen bedarf es für die Feststellung eines schwerwiegenden Grundes einer Interessenabwägung, für die die Verhältnisse des jeweiligen Einzelfalls maßgeblich sind (vgl. BGH, Beschluss vom 20.03.2014 – X ZB 18/13, juris Rn. 25; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 03.01.2005 – VII Verg 72/04, juris Rn. 14; Hofmann/Summa in: Heiermann/Zeiss/Summa, a.a.O., § 63 VgV Rn. 74).

Nach diesen Maßstäben liegt ein „anderer schwerwiegender Grund“ für die Aufhebung des Vergabeverfahrens hier nicht vor. Die Unvereinbarkeit der Honorar-Mindestsätze der HOAI mit dem Unionsrecht stellt keinen Mangel dar, der die Fortführung des Vergabeverfahrens und die Vergabe des Auftrags selbst ausschließt. Wie bereits oben ausgeführt, hätte die Antragsgegnerin den Zuschlag im Verfahren erteilen können, nachdem keiner der Bieter gerügt hat, durch die Bezugnahme auf die Mindestsätze der HOAI in seinen Rechten verletzt zu sein.

3. Die nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung eingereichten Schriftsätze vom 28.08.2019, 03.09.2019, 13.09.2019, 23.09.2019, 26.09.2019, 27.09.2019 und 30.09.2019 hat der Senat zur Kenntnis genommen. Eine Veranlassung für eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung bestand nicht.

4. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf §§ 78 Satz 1 und 2, 175 Abs. 2 GWB. Da die Antragstellerin lediglich hinsichtlich des hilfsweise gestellten Feststellungsantrags obsiegt, erachtet der Senat eine Kostenverteilung von 3/4 zu 1/4 zulasten der Antragstellerin für sachgerecht. Gleiches gilt für die Kosten des Verfahrens nach § 173 Abs. 1 Satz 3 GWB, das regelmäßig nach den Grundsätzen des Obsiegens und Unterliegens in der Hauptsache zu beurteilen ist (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 11.06.2015 – 13 Verg 4/15, juris Rn. 129; Ulbrich in: Kulartz/Kus/Portz/Prieß, a.a.O., § 173 GWB Rn. 74; Wiese in: Kulartz/Kus/Portz/Pries, a.a.O., § 183 GWB Rn. 78). Die Beigeladene hat ihre Kosten selbst zu tragen, nachdem sie sich ausschließlich, aber erfolglos, am Verfahren nach § 173 Abs. 1 Satz 3 GWB beteiligt hat. Eine Veranlassung, die Beigeladene an den Kosten dieses Verfahrens zu beteiligen, besteht nicht.

Die Kostenentscheidung der Vergabekammer für das dortige Verfahren bleibt unberührt, nachdem der Teilerfolg der Antragstellerin lediglich einen im Beschwerdeverfahren neu gestellten Antrag betrifft.

Die Erforderlichkeit der Hinzuziehung anwaltlicher Bevollmächtigter im Beschwerdeverfahren ergibt sich bereits unmittelbar aus § 175 Abs. 1 S. 1 GWB, ohne dass es einer Feststellung durch den Senat bedarf. Für das Verfahren vor der Vergabekammer ist eine Entscheidung entbehrlich, weil die Antragstellerin Erstattung außergerichtlicher Kosten nicht verlangen kann.

5. Der Streitwert ist gemäß § 50 Abs. 2 GKG mit fünf Prozent der Bruttoauftragssumme zu bemessen. Die Regelung pauschaliert aus Gründen der Vereinfachung die Gewinnerwartung (BT-Drs. 13/9340, S. 23). Grundlage der Wertbestimmung ist deshalb der konkrete Preis des Angebots, auf das der Antragsteller die Zuschlagserteilung begehrt; auf die Kostenschätzung ist nur bei Fehlen eines Angebots zurückzugreifen (vgl. Senat, Beschlüsse vom 17.07.2019 – 17 Verg 1/19 – und vom 01.02.2019 – 17 Verg 7/18; OLG Koblenz, Beschluss vom 06.07.2000 – 1 Verg 1/99, juris Rn. 33; OLG Celle, Beschluss vom 10.03.2016 – 13 Verg 5/15, juris Rn. 68; Summa in: Heiermann/Zeiss/Summa, a.a.O., VT 2 zu § 182 GWB, Rn. 9, 12).

Die Festsetzung gilt auch für das Eilverfahren (vgl. Senat, Beschluss vom 07.11.2018 – 17 Verg 2/18; Ulbrich in: Kulartz/Kus/Portz/Prieß, a.a.O., § 173 GWB Rn. 74).

6. Eine Divergenzvorlage an den Bundesgerichtshof gemäß § 179 Abs. 2 GWB im Hinblick auf die Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg zur Eigenschaft einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft als öffentlicher Auftraggeberin (Beschluss vom 11.02.2019 – 1 Verg 3/15) ist nicht veranlasst. Der Senat legt seiner Entscheidung als tragende Begründung nicht einen Rechtssatz zugrunde, der von einem tragenden Rechtssatz der Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg abweicht. Ausweislich der Entscheidungsgründe beruht die Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg auf einer strikt einzelfallbezogenen Anwendung der Obersätze, die auch der Senat und andere Oberlandesgerichte ihren Entscheidungen in vergleichbaren Fallkonstellationen zugrunde gelegt haben.